lundi, 08 avril 2024

Communisme et communautarisme

Communisme et communautarisme

Carlos X. Blanco

Le communautarisme de Costanzo Preve se démarque de tout mouvement intellectuel nostalgique qui cherche à retourner à la communauté organique vierge. Le philosophe italien la présente comme une sorte de déduction sociale de catégories socio-ontologiques. Elle naît de « la détection des contradictions dégénératives du monde moderne et de la même réflexion autocritique radicale sur la même expérience du communisme historique » (De la Comuna a la Comunidad, Fides, Tarragone, 2019, p. 126; édition par Carlos X. Blanco, désormais les citations en sont tirées).

Cela n’a aucun sens de parler d’une opposition abstraite entre l’individu et la société. Les deux pôles sont des « concepts conjugués » au sens de Gustavo Bueno: des paires de concepts qui naissent ensemble mais qui s'entrelacent et s'opposent tout au long de leur développement historique, avec lesquels nous nous retrouvons dans une situation où non seulement l'un exige de l'autre, et vice-versa, mais les deux concepts co-déterminent et influencent le développement réciproque. Il n’y a jamais eu d’individu sans société ni de société sans individu mais, par ailleurs, le rôle que joue chacun des pôles pour son opposé/complémentaire est le résultat d’une évolution, une évolution qui forme le contexte environnant de déterminations réciproques.

L'individu est le fruit de la société (trouver un partenaire, procréer de nouveaux individus, fermer un couple et un environnement familial aux étrangers, etc.) et les actes sociaux sont des actes dans lesquels se forment des communautés et des individus, co-déterminant les deux extrêmes, l'individualité et le groupe communautaire. L’« individu » n’est pas le même à Rome, au Moyen Âge ou dans le capitalisme: précisément l’individu moderne différencié est le résultat de conditions socio-économiques et historiques très spécifiques. L’individu véritablement différencié est le résultat d’un processus graduel, d’un développement qui coïncide avec la « société bourgeoise » et, par conséquent, la fin de cette même société bourgeoise (et non la fin du capitalisme) peut signifier la fin de l’individu différencié.

Le magnum opus de Spengler, Le déclin de l'Occident, est le lieu où nous pouvons en apprendre davantage sur cette profonde transformation de l'Europe et des pays qui ont hérité de sa culture: la conversion de sociétés d'individus différenciés en sociétés de « fourmis ». Dans des cages de ciment, de béton et de verre, sont enfermés des millions d'êtres humains, détachés de toute parcelle et de tout flux de tradition et de sang, des hommes froids et sans « caste », très semblables les uns aux autres, absolument interchangeables, produits après d'innombrables mélanges somatiques et spirituel. Le capitalisme tardif considère l’individu de « caste », quelle que soit sa race, comme un obstacle et un ennemi. Le capitalisme cosmopolite nourrit la décadence sociale et produit des fourmilières humaines; il est l’ennemi de la personnalité individuelle. Seul le communisme – la seule solution rationnelle au post-capitalisme – peut signifier le retour de la personnalité individuelle.

L'accumulation capitaliste est destructrice. Cela dissout non seulement la communauté humaine mais le concept même d’individu (p. 129). La création de poches et de bastions communautaires, ainsi que la fortification de ceux qui existent et qui survivent, constituent un défi à l’accumulation capitaliste et une plate-forme pour un avenir communiste. C’est ramer et nager à contre-courant: le courant néolibéral qui, à partir du protestantisme ultra-individualiste, détruit l’individu, doit être contrebalancé et vaincu par le communautarisme.

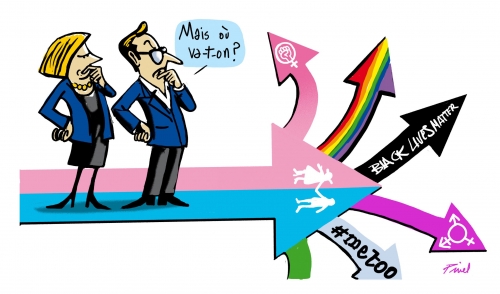

La proposition de Costanzo Preve est extrêmement innovante et provocatrice: éliminons chez Marx la lecture « futuriste » de son œuvre et plaidons pour une interprétation « traditionaliste ». Selon l’auteur italien « Marx est un épisode d’une tradition (…) née en Grèce (…) qui s’oppose de manière cyclique aux tendances dissolvantes et destructrices de l’accumulation anomique des richesses individuelles… » (p. 169). Et aujourd’hui, alors que nous approchons du premier tiers du 21ème siècle, cette tendance anomique et atomiste est de plus en plus forte. Nous vivons une vague d’intense atomisation et de centrifugation sociale. Les deux classes sociales appelées à la lutte « motrice » qui pousse l’Histoire (bourgeoisie et prolétariat) s’effondrent. Le prolétariat d’Occident s’est affaibli, et la gauche est allée chercher des poches de population « offensées » pour des raisons partielles ou identitaires afin de capter des voix, et refaire « le sujet anticapitaliste ». Mais ces poches d’« offensés » sont des minorités qui, même si elles peuvent parfois être marginalisées, discriminées, etc., prises comme des catégories abstraites, finissent, quand les choses évoluent, en groupes parfaitement intégrés au système capitaliste: loin de rejeter le système, les groupes LGTBIQ+, les groupes d'immigrés, les régionalistes et les nationalistes fractionnaires, les écoféministes , etc., ont tendance à chercher un bon ancrage dans le système, et même à le renforcer, pour peu qu'ils reçoivent (au moins en partie) un traitement privilégié. La vraie gauche doit commencer à comprendre que les causes partielles et identitaires n’ont rien à voir avec la lutte anticapitaliste. La vraie gauche doit s’éloigner définitivement de « l’identitarisme » car sa logique interne coïncide et fonctionne avec la dynamique du mode de production capitaliste. Ce régime, comme ceux qui l'ont précédé, tend à ségréguer les classes privilégiées qui, en échange de servir loyalement les services du capital, détournent une partie de la population de l'exploitation pure et simple, et la placent dans une situation privilégiée grâce à certaines miettes de pouvoir, la plus-value extraite.

Mais non seulement la classe ouvrière disparaît face à ces « nouveaux collectifs » identitaires qui usurpent les fonctions de la classe ouvrière, devenant en réalité des serviteurs du Capital, mais la bourgeoisie disparaît également. Comme l’écrit Preve, le capitalisme « a licencié » la bourgeoisie, sans même la remercier pour les services rendus. La bourgeoisie, comme le dit le Manifeste du Parti Communiste, a démoli toutes les frontières et tous les murs – ceux de l’Ancien Régime, avec ses résidus féodaux, et les murs des cultures exotiques, c’est-à-dire extra-européennes. De même, la bourgeoisie historique a franchi le Rubicon de la science et de l’innovation technologique. Sous et autour d’elle s’étaient créées diverses couches de classes moyennes qui garantissaient le recrutement efficace d’ingénieurs, de professeurs, de chefs d’entreprise, de professionnels libéraux, etc. qui, sans remettre en cause le régime capitaliste, l'a soutenu. Ils ont garanti la reproduction de ce qu’on appelle aujourd’hui le « capital humain » ou « capital cognitif » et ont multiplié les emplois bien rémunérés qui, à mesure qu’ils se développent, donnent une apparence de capitalisme mésocratique, toujours plus stable et apaisé. Mais si la bourgeoisie disparaît aujourd'hui, ces emplois et groupes mésocratiques disparaissent aussi et la dualisation de la société se fait encore plus féroce et dangereuse: en haut, nous avons une super-élite chaque fois plus réduite en nolmbre et éloignée du reste, non seulement de la nation mais de la réalité. En bas, une masse indifférenciée de précaires et de sous-prolétaires .

Dans cette situation, la gauche postmoderne développe de fausses idéologies – de la plus fausse conscience – malhonnêtes et insensées: abolition du travail, répartition du travail, revenu de base, salaire universel à vie… Nourrir le vice de la paresse, un vice antimarxiste, partout où il y en a - et les rêves de l'adolescence (passer sa vie à ne rien faire, mais avoir de l'argent pour ses vices et ses caprices), la tristement célèbre gauche de la postmodernité (ou du capitalisme tardif) ne fait rien d'autre que de produire les produits les plus idéologiques appropriés à la phase actuelle de l'évolution tardive du capitalisme: habituer les masses à une existence misérable, inactive, improductive et simplement consumériste.

La société que crée le turbo-capitalisme est une non-société: anomique, individualiste et, comme le dit Preve, sujette à l'extorsion fiscale, à la précarité de l'emploi, au nomadisme forcé (mobilité géographique pour des raisons professionnelles) et destructrice de la famille. Avec les mêmes titres avec lesquels on l'appelle « post-bourgeois », on peut aussi l'appeler « post-prolétarien ».

Preve est le philosophe marxiste idéal pour s’habituer aux temps difficiles à venir. En Occident, au moins, nous nous étions habitués à un travail stable et durable, à une famille stable (famille monogame, hétérosexuelle à vocation procréatrice), et sur cette base, à un État doté d'une certaine homogénéité ou de bon voisinage ethnique, garant de services publics d'une certaine qualité, avec des matelas qui atténuent les chutes ou les rechutes dans la pauvreté, etc. Eh bien, tout cela est parti. Depuis mai 1968, la gauche « radicale » ridiculise un monde bourgeois lié à un système économique, mais la critique des années 60 , qui inclut des développements structuralistes et autres développements non marxistes (Foucault, etc.), s'en est prise à la bourgeoisie en elle-même, et non à la bourgeoisie en tant que système injuste, irrationnel et exploiteur qui jusqu’alors pilotait la bourgeoisie.

Mais maintenant, en plus, la super-élite a expulsé la bourgeoisie ou l'a soumise, l'a placée sous sa domination, et le prolétariat a été désorganisé, réduit ou a été recruté dans des contingents qui se trouvent à l'étranger, très loin (délocalisation) ou a été importé en masse via les taxis cayuco, les « papiers pour tous » (réglementation massive) et d’autres techniques visant à promouvoir une migration massive visant à détruire le marché du travail national.

Mais une chose doit être claire. Si aujourd’hui le prolétariat ne peut pas être la classe véritablement révolutionnaire en Occident, il ne pouvait pas non plus l’être à l’époque de Marx. Jamais. La « mythologie du prolétariat » est, pour Preve, une irrationalité du mouvement communiste que le père fondateur lui-même, Marx, a alimenté:

« Le communisme continue de gérer le mythe sociologique du prolétariat comme seule classe « véritablement » révolutionnaire, un mythe philosophique de la fin de l’histoire (évidente sécularisation positiviste d’une religion messianique antérieure), une contrainte stupide à l’abolition de la religion, de la famille et de l'État, résultat d'une avant-garde extrêmement dépassée, d'une tendance incontinente à réglementer la liberté d'expression humaine de manière bureaucratique, d'un progressisme inertiel qui manque désormais de justification historique et, surtout, d'une conception collectiviste de la société" (p. 110).

La proposition précédente , comme on le sait, consiste à insérer le communisme dans une philosophie communautaire, ce qui implique de dissiper les nuages sombres qui ont éclipsé Marx (dans la vie) et, bien pire encore, le marxisme (c'est-à-dire post mortem). Le meilleur de la pensée de Marx consiste en une continuation de la pensée aristotélicienne: l'homme est par nature un animal politique; ainsi que de l'idéalisme allemand: l'homme est action, praxis transformatrice. Un régime de production qui l’annule, qui le castre, le rendant incapable de transformer le monde… est un régime qui doit à son tour être transformé (par des moyens révolutionnaires). Et il faut qu’il en soit ainsi avant qu’il ne soit trop tard.

19:44 Publié dans Définitions, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marxisme, communisme, communautarisme, costanzo preve, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 15 mars 2024

Le système fermé du capitalisme de guerre

Le système fermé du capitalisme de guerre

Markku Siira

Source: https://markkusiira.com/2024/03/08/sotakapitalismin-suljettu-systeemi/

Le système économique et politique occidental est "désespérément dépassé et devient donc un système fermé et totalitaire", affirme l'universitaire italien Fabio Vighi.

Les quelques super-riches (0,01 %) qui profitent encore du système capitaliste sont prêts à tout pour prolonger son existence. La dernière astuce des banquiers pour gérer et ralentir l'effondrement est toujours la même : la guerre.

Les gestionnaires du mécanisme capitaliste basé sur la dette sont des "technocrates à la recherche du profit dont le principal trait psychologique est la psychopathie", diagnostique M. Vighi. Ils sont "tellement dévoués au mécanisme qu'ils en sont devenus les prolongements - comme des automates, ils travaillent sans relâche pour le mécanisme, sans aucun remords pour la destruction de la vie humaine qu'il provoque".

Cependant, la psychopathie n'est pas l'apanage de la clique financière transnationale, mais s'étend à l'élite politique (des chefs de gouvernement aux administrations locales) et à ce que l'on appelle l'"intelligentsia" (qui comprend divers experts, scientifiques, philosophes, journalistes et artistes).

En d'autres termes, "quiconque entre dans le système doit en accepter les règles et, en même temps, en adopter ipso facto les caractéristiques psychopathologiques. C'est ainsi que l'objectivité capitaliste aveugle (la recherche du profit) devient inséparable des sujets qu'elle représente", philosophe Vighi.

Mais les technocrates désaxés surestiment-ils leur capacité à mettre en place un système fermé qui pourrait encore masquer la décadence du capitalisme ? "D'abord la farce tragique de la pandémie et maintenant les vents froids de la guerre en cours mettent à l'épreuve la confiance des citoyens moyens dans leurs institutions représentatives", spécule M. Vighi.

Il était relativement facile pour les opportunistes de la classe politique d'améliorer leur profil et de faire taire les sceptiques pendant l'urgence de l'ère Corona, mais "l'implication dans le génocide de Gaza, combinée à la création d'un front néo-mcarthyste et anti-russe et à l'accélération de la course aux armements, pourrait commencer à saper la confiance de la majorité silencieuse".

"Dans la nouvelle normalité totalitaire, nous faisons l'expérience d'une hyperréalité théorisée par Jean Baudrillard, qui n'est ni un fait ni une fiction, mais un contenant narratif qui les a remplacés tous les deux", explique M. Vighi en reprenant les termes du célèbre chercheur français en sciences sociales.

"Ainsi, le nettoyage ethnique brutal de Gaza se poursuit à toute vitesse, tout en exprimant sa préoccupation pour le sort des civils, en s'opposant à l'extrémisme et en mettant en garde contre les dangers de l'antisémitisme rampant".

"Dans le même temps, on nous rappelle 24 heures sur 24 que les Russes (qui d'autre ?) préparent une attaque nucléaire depuis l'espace et une attaque contre l'Europe."

Ce "tourbillon d'informations médiatiques crée un état d'hypnose collective qui s'avère plus efficace que la censure traditionnelle". Le discours officiel et stérilisé sur Gaza ou l'Ukraine, par exemple, "se transforme constamment en un discours sur le discours lui-même, strictement délimité par des binaires moralement préformulés (par exemple, démocratie/terrorisme)".

Vighi, homme de gauche, ramène tout à la vie économique, de sorte que même la manipulation actuelle des masses est historiquement établie "en tant que résultat de la virtualisation économique, dans laquelle la rentabilité du travail salarié a été remplacée par la rentabilité simulée du capital spéculatif".

Qu'il s'agisse d'un effondrement ou d'une correction drastique, les marchés financiers bénéficieront de l'augmentation des dépenses de défense. La production militaire pour les "engagements de sécurité à long terme" est désormais un soutien essentiel à une croissance réelle de plus en plus faible, mesurée par le PIB.

"Par exemple, sur les 60,7 milliards de dollars alloués à l'Ukraine dans le dernier plan d'aide, 64 % vont à l'industrie militaire américaine. La source n'est pas le TASS de Poutine, mais le Wall Street Journal, qui admet également que depuis le début du conflit en Ukraine, la production industrielle américaine dans le secteur de la défense a augmenté de 17,5 %", précise M. Vighi.

"La psychopathie qui alimente la guerre est en fin de compte une extension de la psychopathie économique, le résultat d'une prise de risque spéculative incontrôlée", conclut M. Vighi. L'industrie de l'armement est "un gardien de type Cerbère du capitalisme financier qui, dans sa version traditionnelle - un monde fantastique de plein emploi, de consommation de masse hédoniste, de croissance sans fin et de progrès démocratique - est mort et enterré depuis un certain temps".

Par conséquent, l'objectif inavoué des États-Unis et de leurs États vassaux est de "maintenir l'hégémonie militaire en tant qu'épine dorsale de l'hégémonie du dollar, et de protéger le stock de dette toxique déjà virtuellement insoutenable".

C'est pourquoi le Premier ministre estonien, Mme Kaja Kallas, a recommandé à l'UE la même stratégie de politique économique qu'à l'époque du coronatralalavirus : cette fois, il s'agit d'émettre des euro-obligations d'une valeur de plus de 100 milliards d'euros pour relancer l'industrie de guerre de l'UE.

Emprunter pour faire face à la menace russe et à d'autres "urgences apocalyptiques" promues par les (faux) médias du pouvoir est le dernier modèle économique du capitalisme de crise occidental. Les puissances vassales de l'Amérique, la Grande-Bretagne et les pays de l'euro, ont rapidement commencé à s'armer.

Alors que les tambours de guerre résonnent, nous entrons dans une "ère d'endettement militaire croissant". Comme l'a prédit le ministre britannique de la défense Grant Shapps, dans les années à venir, non seulement la Russie, mais aussi les autres ennemis jurés de l'Occident, la Chine, l'Iran et la Corée du Nord, figureront dans une série de théâtres de guerre motivés par des considérations économiques.

Comme l'a déclaré Julian Assange en 2011, en faisant référence à l'Afghanistan, "l'objectif est une guerre sans fin, pas une guerre gagnée". Si l'on considère les conflits actuels dans le monde, il est plus probable que leur nombre augmente plutôt qu'il ne diminue.

Vighi prévient toutefois qu'il serait "trompeur de croire que le récit du "noble engagement militaire" de l'Occident n'est que le dernier épisode d'une série Netflix que nous pouvons nous permettre de regarder depuis nos canapés, à bonne distance".

Alors que le capitalisme financier vacille, ceux qui continuent à en profiter n'hésitent pas à sacrifier aux "bombes démocratiques" non seulement des populations comme les Palestiniens, longtemps abandonnées à une misère inhumaine, mais aussi les habitants des pays occidentaux, que la psychélite valorise "autant que du bétail en pâture avec un smartphone collé à leur museau".

"L'appel aux armes désormais permanent (contre le virus, Poutine, le Hamas, les Houthis, l'Iran, la Chine et tous les méchants à venir) sert de couverture désespérée et criminelle à une logique financière défaillante, à la merci du déclin économique et des crédits constants distribués sur les écrans d'ordinateur des banques centrales", déclare Vighi.

Le drame de l'urgence doit se poursuivre sans interruption, faute de quoi la bulle des profits éclatera. La cabale des banques centrales - la superclasse qui possède la Réserve fédérale et les sociétés de gestion d'actifs - "aura bientôt besoin de l'effet de levier de nouvelles urgences pour justifier la baisse des taux d'intérêt et l'injection de liquidités fraîchement imprimées dans le système".

Dans ce scénario de crises multiples, la classe moyenne occidentale est prisonnière de son passé. Elle est convaincue que "le capitalisme libéral démocratique d'après-guerre est non seulement fondamentalement juste en tant que modèle d'organisation sociale, mais aussi éternel et indiscutable". Ce n'est pas vrai, bien sûr, mais il est difficile de se défaire de l'illusion et de l'indulgence.

L'illusion est née pendant la Grande Dépression, lorsque les gens jouissaient d'un boom économique et faisaient partie d'un contrat social rentable, résultat de la "destruction créatrice" causée par les deux guerres mondiales. Aujourd'hui encore, nous sommes perdus dans le brouillard de la guerre. L'histoire va-t-elle bientôt se répéter ?

19:25 Publié dans Actualité, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : capitalisme, capitalisme de guerre, fabio vighi, actualité, théorie politique, sciences politiques, économie, politologie, philosophie politique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 05 mars 2024

Ordo ordinans: le caractère instituant du terme nomos

Ordo ordinans: le caractère instituant du terme nomos

Giovanni B. Krähe

Ex : http://geviert.wordpress.com/

On le sait, la dissolution de l'ordre médiéval a donné naissance à l'État territorial centralisé et délimité. Dans cette nouvelle conception de la territorialité - caractérisée par le principe de souveraineté - l'idée d'État a surmonté à la fois le caractère non exclusif de l'ordre spatial médiéval et le cloisonnement du principe d'autorité (1).

Parallèlement, l'avènement de l'ère moderne a entraîné une véritable révolution dans la vision de l'espace. Celle-ci s'est caractérisée par l'émergence, à travers la découverte d'un nouveau monde, d'une nouvelle mentalité globale. En ce sens, la relation évolutive entre ordre et localisation a introduit un nouvel équilibre entre terre et mer libre, ''entre découverte et occupation de fait'' (2). Il nous semble important à ce stade de souligner la spécificité de la relation qui caractérise un ordre spatial particulier. Il ne s'agit pas, comme on peut le déduire d'une première lecture de l'œuvre schmittienne, du simple changement des limites territoriales produit par le développement de la domination technique sur d'autres dimensions spatiales (terre, mer, air ou espace global). Toute modification des frontières de ces dimensions peut conduire à l'émergence d'un nouvel ordre, d'un nouveau droit international, mais pas nécessairement à l'établissement de cet ordre. C'est là que réside le concept de défi (Herausforderung) à partir duquel, pour Schmitt, une décision politique établit un nouveau nomos, qui remplace l'ancien ordonnancement de l'espace (3).

Dans cette perspective, nous pouvons considérer le concept de "politique" comme une approche théorique en réponse au défi ouvert laissé par la fin de l'État en tant qu'organisation non conflictuelle des groupes humains. De même, nous pouvons saisir, à travers les transformations du concept de guerre, la proposition théorique schmittienne d'une possibilité de régulation de la belligérance. Il est donc vrai qu'une décision politique peut aussi se résoudre en une simple relation de domination hégémonique, toute centrée sur l'autoréférentialité de sa politique de puissance. On ne peut pas parler dans ce cas de l'émergence d'un nouveau nomos car le problème de la conflictualité ne se pose plus en termes de possibilité de régulation. En ce sens, ce problème, si l'on se réfère à la guerre à l'époque moderne, caractérisée par l'ambiguïté du principe d'auto-assistance, devient une source inépuisable de nouvelles inimitiés:

"Les nombreuses conquêtes, dédicaces et occupations de fait (...) soit s'inscrivent dans un ordre spatial déjà donné du droit international, soit rompent ce cadre et tendent - s'il ne s'agit pas de simples actes de force éphémères - à constituer un nouvel ordre spatial du droit international"(4).

Nous avons dit qu'un ordre spatial donné peut émerger de la relation entre l'ordre et le lieu. La possibilité ouverte de fonder, au sens du défi lancé par Schmitt, un nouvel ordre dépend du caractère instituant de la décision politique. Le pouvoir constituant, qui émerge de cette décision, problématise dans ses fondements la relation considérée comme implicite entre actes constituants et institutions constituées, entre nomos et lex. Dans la synonymie évidente de ces deux catégories fondamentales, l'auteur introduit une distinction radicale. Cette distinction qui considère l'acte fondateur d'un ordre spatial donné à travers la spécificité prénormative de la décision politique est le caractère constitutif du terme nomos (5). Ce caractère pré-normatif du nomos n'est pas à comprendre dans le sens d'un droit primitif antérieur à l'ordonnancement de la légalité étatique, mais au sein d'une pluralité de types de droit. Dans cette perspective, c'est dans cette pluralité que se situe la norme, fondement du droit positif - constitué à son tour sur l'efficacité matérielle d'un espace pacifié.

Or, pour Schmitt, le nomos "est un événement historique constitutif, un acte de légitimité qui seul donne sens à la légalité du simple droit" (6). Nous ne reviendrons pas ici sur cette opposition entre nomos et lex reprise à plusieurs reprises par l'auteur, car elle peut être comprise comme un processus unique ayant un caractère ordonnateur. Ce processus, qui est généralement opéré par la norme, est déjà, entre autres, implicite dans le nomos lui-même (7) . Ce qu'il nous intéresse de souligner à l'intérieur de ce processus d'ordonnancement, c'est plutôt la localisation du concept de guerre. Ainsi, en termes modernes, si le caractère instituant du terme nomos - au sens d'un ordo ordinans impérial ou fédéral comme le mentionne A. Panebianco - détermine le début d'un processus unique de structuration entre ordonnancement et localisation, alors le conflit peut être régulé s'il est placé à l'intérieur de ce processus. En ce sens, les catégories actuelles du droit international issues du principe du jus contra bellum (comme, par exemple, les crimes de guerre ou les crimes contre l'humanité) non seulement ne résolvent pas le problème en déclarant la guerre "hors-la-loi", mais réduisent la régulation de la belligérance à de simples actes de police internationale.

Notes:

(¹) La non-exclusivité réside dans la superposition de différentes instances politico-juridiques au sein d'un même territoire. Voir John Gerard Ruggie, "Territoriality and beyond : problematising modernity in international relations", in International Organization, no. 47, 1, Winter 1993, p. 150.

(2) Carl Schmitt, Le Nomos de la Terre (1950), Adelphi, Milan, 1991, p. 52.

(3) Cf. ibid. p.75 ; voir aussi Carl Schmitt, Terre et mer, Giuffrè, Milan, 1986, pp. 63-64 et pp. 80-82 ; sur le concept de défi, voir l'introduction (1963) à Id, Le categorie del 'politico', cit. pp. 89-100 in : Carl Schmitt : Il concetto di 'politico' (1932), in Id., Le categorie del 'politico', édité par G. Miglio et P. Schiera, Il Mulino, Bologna, 1972.

(4) Carl Schmitt, Le Nomos de la Terre, cité, p. 75 ; sur le rôle de l'Amérique entre hégémonie et nomos, cf. "Change of Structure of International Law" (1943), pp. 296-297 et "The Planetary Order after the Second World War" (1962), pp. 321-343 dans Carl Schmitt, The Unity of the World and Other Essays édité par Alessandro Campi, Antonio Pellicani Editore, Rome, 1994.

(5) Sur la distinction de Schmitt entre nomos et lex, voir Carl Schmitt, Il nomos della terra, cité, p. 55-62. Le caractère problématique que cette distinction introduit, en ce qui concerne le système juridique interne de l'État, a été développé par l'auteur dans Légalité et légitimité, in Id, Le categorie del 'politico' cit. p. 223 et suivantes.

(6) Carl Schmitt, Le Nomos de la Terre, cité, p. 63.

(7) Sur la spécificité processuelle du terme nomos, voir "Appropiation/Division/Production" (1958), in C. Schmitt, Les catégories du politique, cit. p. 299 et suivantes, et Id., "Nomos/Nahme/Name" (1959), in Caterina Resta, World State or Nomos of the Earth. Carl Schmitt entre univers et plurivers. A.Pellicani Editore, Rome, 1999.

21:07 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : carl schmitt, théorie politique, politologie, philosophie politique, sciences politiques |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 24 février 2024

L'État managérial néolibéral et les organisations non gouvernementales (ONG)

L'État managérial néolibéral et les organisations non gouvernementales (ONG)

Diego Fusaro

Source: https://posmodernia.com/el-estado-gerencial-neoliberal-y-...

La "managérialisation" de l'Etat, imposée avec grande arrogance après 1989, correspond en fait à sa neutralisation ou, plus précisément, à sa subsomption sous la dynamique économique qui a conduit à la réalisation de la prophétie de Foucault: "il faut gouverner pour le marché, au lieu de gouverner à cause du marché".

Le renversement du rapport de force traditionnel a finalement conduit au passage du marché sous la souveraineté de l'État à l'État sous la souveraineté du marché: en plein cosmopolitisme libéral, l'État n'est plus que l'exécutant de la souveraineté du marché.

Célébrée par la nouvelle gauche post-gramscienne et son programme (qui coïncide de plus en plus clairement avec celui de l'élite libérale), l'abolition de la primauté de l'État a contribué à libérer non pas les classes dominées, mais la "bête sauvage" qu'est le marché.

A l'ère de l'Etat à souveraineté limitée ou dissoute, la prérogative de superiorem non recognoscens est acquise de manière stable et directe par l'élite mondialiste qui prend le figure du seigneur néo-féodal, qui l'exerce à travers des organismes reflétant ses intérêts - de la BCE au FMI. L'économie planétaire a conquis le statut d'une puissance qui ne reconnaît rien comme supérieur.

Les entités privées et supranationales susmentionnées annihilent toute possibilité d'aborder avec des ressources publiques les questions sociales dramatiques et urgentes liées au travail, au chômage, à la misère croissante et à l'érosion des droits sociaux.

En l'absence du pouvoir édificateur de l'État, les élites ploutocratiques libérales-libertaires prêchent ouvertement et pratiquent discrètement, dans leur propre intérêt, la modération salariale, le contrôle des comptes publics et, bien sûr, la sanction d'un éventuel non-respect. En même temps, elles peuvent récupérer tout ce qu'elles ont perdu dans les conflits de classe, c'est-à-dire tout ce que le mouvement ouvrier a réussi à obtenir au cours du 20ème siècle - le siècle des conquêtes ouvrières et sociales, et pas seulement des "tragédies politiques" et des totalitarismes génocidaires: de l'entrée du droit sur le lieu de travail à la formation des syndicats, de l'éducation gratuite pour tous aux fondements de l'État-providence.

En outre, le fanatisme économique de classe peut facilement utiliser les idéologies du passé, liées à des projets politiques ayant ignominieusement échoué, comme une ressource symbolique négative pour se légitimer. Il peut désormais se présenter comme préférable à toute expérience politique antérieure, ou liquider a priori tout projet de régénération du monde et toute passion utopique-transformatrice, immédiatement assimilés aux tragédies du 20ème siècle.

La proclamation de la Fin de l'Histoire est proposée, depuis 1992, comme le condensé idéologique du monde d'aujourd'hui entièrement subsumé par le capital. Emblématique de la philosophie destinaliste du progrès capitaliste de l'histoire, elle a réussi à installer dans la mentalité générale la nécessité de s'adapter aux nouveaux rapports de force. Et cela, d'ailleurs, avec la conscience - cynique ou euphorique, selon les cas - d'être parvenu au terme de l'aventure historique occidentale, achevée avec la liberté universelle du marché planétaire et l'humanité réduite à l'état d'atomes consommateurs solitaires, à la volonté de puissance abstraitement illimitée et concrètement coextensive par rapport à la valeur d'échange disponible.

Fonctionnelle pour l'alignement général sur l'impératif du ne varietur, la démystification postmoderne des grands méta-récits a procédé de pair avec l'imposition d'un seul grand récit autorisé et idéologiquement naturalisé dans une seule perspective admise comme vraie: le storytelling usé et la vulgate libérale abusive de la Fin de l'Histoire destinaliste dans le cadre post-bourgeois, post-prolétarien et ultra-capitaliste, inauguré avec la chute du Mur et avec la cosmopolitisation réelle du nexus de la force capitaliste.

Il suffit de rappeler ici, à l'aide d'un exemple concret tiré de notre présent, le rôle de ce qu'on appelle les "organisations non gouvernementales". Celles-ci, avec les entreprises multinationales et déterritorialisées, ont contesté la prédominance des Etats. Derrière la philanthropie avec laquelle ces organisations prétendent agir (droits de l'homme, démocratie, sauver des vies, etc.), se cachent les intérêts privés du capital transnational.

Les Organisations Non Gouvernementales, en réalité, revendiquent d'en bas et depuis la "société civile" les "conquêtes de la civilisation", les "droits" et les "valeurs" établis d'en haut par les Seigneurs du mondialisme niveleur qui "per sé fuoro" (Inferno, III, v. 39), les nouveaux conquérants financiers et les gardiens de la grande entreprise du marché supranational sous l'hégémonie de la spéculation capitaliste privée.

Ces conquêtes, ces droits et ces valeurs sont donc toujours et uniquement ceux de la classe mondiale compétitive, idéologiquement présentés comme "universels": démolition des frontières, renversement des États voyous (c'est-à-dire de tous les gouvernements non alignés sur le Nouvel ordre mondial unipolaire et américano-centré), encouragement des flux migratoires au profit du cosmopolitisme d'entreprise, dé-souverainisation, déconstruction des piliers de l'éthique bourgeoise et prolétarienne (famille, syndicats, protection du travail, etc.).

Dans cette perspective, sous le vernis humanitaire des ONG, on découvre le cheval de Troie du capitalisme mondial, le tableau de bord de l'élite cosmopolite, avec sa règle fondamentale impitoyable (business is business) et son assaut contre la souveraineté des Etats.

Si elles ne sont pas analysées selon le schéma imposé par l'hégémonie de l'aristocratie financière, les organisations non gouvernementales se révèlent être un moyen puissant de contourner et de saper la souveraineté des États, et de mettre en œuvre point par point le plan mondialiste de la classe dirigeante, en vue de la libéralisation définitive de la réglementation politique des États-nations souverains en tant que derniers bastions des démocraties.

L'affrontement entre les ONG et les lois des Etats nationaux ne cache pas, comme le répètent les maîtres du discours, la lutte entre la philanthropie, celle de "l'amour de l'humanité", et l'autoritarisme inhumain; au contraire, on y trouve la guerre entre la dimension privée du profit des groupes transnationaux et la dimension publique des Etats souverains qu'ils assiègent.

Plus précisément, pour ceux qui s'aventurent au-delà du théâtre vitreux des idéologies et affirment la volonté de savoir de la mémoire foucaldienne, à l'horizon de la mondialisation comme nouvelle étape du conflit cosmopolitisé entre Seigneur et Serviteur (le Maître et l'Esclave, Hegel), les organisations non gouvernementales apparaissent comme les instruments idéaux pour l'imposition d'un agenda politique mûri en dehors de tout processus démocratique et protégeant exclusivement les intérêts concrets de la classe hégémonique.

Cette dernière, d'ailleurs, grâce au travail diligent des anesthésistes du spectacle, calomnie de "souverainiste" - énième catégorie frauduleuse inventée par la néo-langue des marchés - quiconque ne dit pas définitivement adieu au concept de souveraineté nationale. Bastion de la défense des démocraties développées au sein des espaces étatiques encore réfractaires au Nouvel Ordre Mondial (qui est post-démocratique au même titre qu'il est post-national), l'objectif est que la notion même de souveraineté nationale soit idéologiquement dégradée en un instrument d'agression et d'oppression, d'intolérance et de xénophobie.

20:29 Publié dans Actualité, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : diego fusaro, néolibéralisme, ong, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 20 février 2024

Définir ce qu'est la "sécurité nationale"

Définir ce qu'est la "sécurité nationale"

Ronald Lasecki

Source: https://ronald-lasecki.blogspot.com/2024/02/kwestia-bezpieczenstwa-narodowoego.html

Sur la chaîne Centrum Edukacyjne Polska (= Education Centre Poland), animée par Rafał Mossakowski, le député Grzegorz Braun, récemment plus connu pour ses interventions parlementaires avec un extincteur, a classé les questions de l'anti-avortement et de la déviance sexuelle dans le domaine de la "sécurité nationale" dans l'une de ses émissions.

La sécurité nationale

Le terme "sécurité nationale" est apparu pour la première fois dans la littérature occidentale avec la publication de la loi américaine sur la sécurité nationale de 1947 et la création d'institutions chargées de mettre en œuvre ses dispositions. Ainsi, Andrzej Zapałowski, expert en la matière (et en même temps membre de la Diète de la dixième législature sur la liste Konfederacji Korony Polskiej a défini la "sécurité nationale" comme "la capacité d'une nation exprimée par son organisation sous forme d'organes institutionnels de défense à protéger sa population, son territoire, ses valeurs culturelles et son potentiel matériel tant à l'intérieur de l'État que dans l'environnement international" (A. Zapałowski, entrée "Sécurité nationale" [in :] L. Sykulski (éd.), Mały leksykon geopolityki (= "Petit lexique de géopolitique"), Częstochowa 2016, pp. 19-20).

La sécurité nationale est la protection de ces valeurs, dont la menace constituerait un danger pour la survie de la nation dans un avenir proche ou lointain, et la neutralisation de ces menaces internes et externes, dont l'actualisation menacerait la survie de la nation dans un avenir proche ou lointain. La sécurité nationale est donc liée à la survie et à la vie de la nation, occupant une place de premier plan parmi les objectifs de la politique nationale.

L'intérêt national

En ce sens, la catégorie de la "sécurité nationale" se confond avec celle de l'"intérêt national". Ce dernier, selon le fondateur de l'école des relations internationales de Varsovie, Józef Kukułka (Tenże, "Problems of the Theory of International Relations", Varsovie 1978, pp. 262, 264-265 et al.), est la résultante des besoins d'une communauté donnée et de la possibilité de leur satisfaction par cette communauté ; les besoins articulés et adaptés pour être satisfaits deviennent des intérêts, sur la base desquels le centre de décision indique les objectifs politiques.

J. Kukulka

Objectifs existentiels

Les objectifs conditionnant la survie et la vie d'un organisme politique donné sont appelés "existentiels" par J. Kukułka (qui les distingue des objectifs "coexistentiels" et "fonctionnels"), les liant à la poursuite de la satisfaction des "besoins matériels et de conscience de l'État dans la mesure où ils assurent sa survie, sa sécurité, son identité et son développement" (J. Kukułka, "La politique étrangère en tant qu'élément du processus des interactions internationales", "Relations internationales" vol. 4/1987, p. 11). Bien que J. Kukułka ne se réfère qu'aux actions extérieures de l'État, nous pensons qu'elles caractérisent tout aussi bien le reste des actions politiques de l'État.

Ethnopolitique

Le créateur du terme "géopolitique", le politologue suédois et homme politique conservateur Rudolf Kjellén (1864-1922), dans son ouvrage le plus célèbre en dehors de la Suède, "L'État en tant qu'organisme vivant" (1916), considère l'"ethnopolitique" comme l'une des dimensions de l'organisme politique éponyme (c'est le titre du chapitre III de son ouvrage précité - "Staten som folk (etnopolitik)", pages 76-124 de l'édition de Stockholm de 1916), incluant des facteurs tels que la taille de la population, la cohésion ethnique, la santé de la population, son identité historique et le moral national. Ces facteurs ont été considérés par les conservateurs et les universitaires suédois comme des variables qui déterminent la vitalité et l'état d'un corps politique donné.

Dans toutes ces théories, on retrouve le thème des "ressources humaines" biologiques et culturelles qui contribuent à un organisme politique donné (communauté politique) ou, en d'autres termes, dont l'État dispose. Elles sont une composante élémentaire et donc nécessaire de tout organisme politique, sans laquelle il ne peut exister.

Les positions marxistes

Les spéculations marxistes selon lesquelles les facteurs démographiques et ethniques perdront à l'avenir leur importance pour le maintien de l'ordre politique et civilisationnel, parce que le travail humain sera remplacé par le travail mécanique, sont à jeter à la poubelle. Tout d'abord, pour diverses raisons - nous y reviendrons dans un instant -, les machines ne peuvent remplacer que certains types de travail humain ; plus précisément, le travail mécanique qui n'exige pas de réflexion qualitative et de compréhension profonde, et, contrairement aux apparences, les exigences à cet égard s'appliquent également à de nombreuses activités et types de travail peu valorisés et mal payés dans la civilisation occidentale gynécocratique d'aujourd'hui.

Les positions futuristes

Deuxièmement, et comme nous l'avons indirectement évoqué plus haut, les prédictions des adeptes de l'intelligence artificielle, censée remplacer la pensée humaine, sont également à mettre à la poubelle. L'intelligence artificielle, au sens propre, est la capacité des ordinateurs à apprendre sans intervention humaine. Elle résulte de l'augmentation de la vitesse et de la puissance de calcul des ordinateurs. Sa nature est purement "extensive" et reste aux antipodes de phénomènes et de qualités tels que la "vie", la "personnalité", la "pensée" ou la "compréhension". L'intelligence artificielle n'est encore qu'un ordinateur - qui recalcule plus efficacement mais ne se rapproche même pas, non seulement de l'homme, mais aussi de tout autre organisme vivant, en termes de "conscience" et de "compréhension".

Un organisme, pas un mécanisme

En combinant les deux paragraphes précédents, nous arrivons à la question du besoin naturel de l'homme pour des communautés organiques et des groupes primaires, à travers lesquels il forme son identité, ainsi que sa compréhension de la réalité. Ce besoin naît de la pensée "qualitative", de la compréhension "significative", qui englobe la perception symbolique. Il s'agit d'une nature que l'intelligence artificielle non naturelle ne peut atteindre et qui fausse les concepts programmatiquement anti-nature, économistes (autrefois) ou "culturalistes" (aujourd'hui) des marxistes. Non seulement les humains ne seront pas remplacés par des machines sous une forme ou une autre, la Vie ne sera pas remplacée par un algorithme, mais les humains ne deviendront pas de simples rouages d'une machine de production globale.

La sécurité biologique

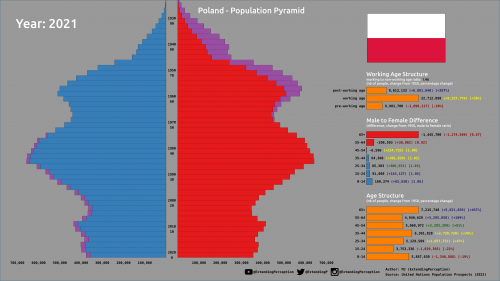

Pour l'organisme politique, c'est donc toujours une question de sécurité nationale que la reproduction biologique de sa population (l'"ethnopolitik" de Kjellen). Dans diverses circonstances historiques, les organismes politiques peuvent également "tomber malades" en raison d'une dynamique démographique excessive. L'histoire connaît de nombreux cas de ce type, dont le plus récent, très discuté, est par exemple l'explosion démographique du Bharat après la Seconde Guerre mondiale. La Pologne a connu ce problème pour la dernière fois au début du 20ème siècle, lorsque la surpopulation (selon le niveau d'organisation économique de l'époque) touchait la campagne galicienne, et sous la Seconde République, lorsque les migrants de la campagne polonaise partaient encore pour l'Amérique.

Mais aujourd'hui, la dynamique démographique de la Pologne est insuffisante et menace à moyen terme le maintien d'une productivité suffisante de l'économie et la pérennité non seulement du système de retraite par répartition, mais aussi du système de sécurité sociale et de santé. La question de l'augmentation du taux de natalité, même jusqu'au niveau du simple remplacement des générations, est donc une nécessité existentielle pour la Pologne.

Sécurité culturelle

Le cadre institutionnel permettant d'atteindre cet objectif politique sera sans aucun doute la famille nucléaire et le mariage, qui sont les sujets de la reproduction biologique. Si l'on inclut également dans l'analyse la question de la reproduction culturelle (formation morale et axiologique, éducation à une vie créative et socialement valable, sécurité sociale au sens large, transmission de la tradition et de la sagesse, etc.), on constate la nécessité de faire revivre des tribus et des communautés plus larges, comme les clans et les clusters.

Actions hostiles

À ces deux niveaux - reproduction biologique et reproduction culturelle - la l'interruption volontaire de grossesse constitue une menace existentielle : elle menace la reproduction biologique, tout en étant un facteur de désorganisation des institutions sociales et en compromettant les attitudes et les visions du monde nécessaires à leur maintien. L'avortement doit être considéré comme un phénomène relevant d'une menace pour la sécurité nationale et sa promotion doit être considérée comme créant une telle menace, donc comme une action qui nuit à l'ensemble de l'organisme politique, c'est-à-dire comme une action nuisible.

Dans le cas de la promotion directe ou indirecte (par exemple par le biais d'un financement) de l'avortement par des acteurs extérieurs tels que des organisations internationales, des États ou des organisations "non gouvernementales", ces acteurs doivent être considérés comme menant une action préjudiciable. En tant que représentation institutionnelle de la communauté politique, l'État devrait déclarer la reconnaissance de la reproduction biologique et des institutions culturelles de sa population comme une valeur existentielle et mettre en garde contre tout préjugé à leur égard.

La promotion de l'avortement, contrairement à ces déclarations de l'État, devrait être considérée comme un acte hostile, une agression axiologique, une agression informationnelle, une idéo-toxification ou même, dans des cas extrêmes, un moyen de "guerre par des moyens non militaires". La catégorie de ces menaces est bien connue depuis le voisinage de la Deuxième République avec les Soviétiques et les tentatives de pénétration communiste transfrontalière de Moscou à l'époque. Par ailleurs, durant l'occupation allemande de la Seconde Guerre mondiale, ce n'est pas un hasard si les Allemands ont favorisé la promotion de l'avortement chez les femmes polonaises.

Au cours des premières décennies de la guerre froide, les pays occidentaux ont dû faire face à une pénétration communiste similaire, alors que depuis 1975, avec l'aide de l'universalisme de "droite", ils ont eux-mêmes fait de telles tentatives de décomposition dans d'autres pays du monde. Les participants au système de Vienne (établi en 1815), puis à l'"alliance des trois empereurs" d'Europe orientale (Allemagne-Russie-Autriche-Hongrie) étaient déjà sensibles à la question de l'idéo-toxicité démo-libérale.

La sécurité ontologique

Nous arrivons ici à la catégorie de la "sécurité ontologique", théorisée par le sociologue Anthony Giddens (The Consequences of Modernity, Stanford 1990) et le politologue Brent J. Steele (Ontological Security in International Relations. Self-Identity and the IR State, New York-Londres 2008), comme une sorte de sentiment d'identité et d'enracinement culturel et social, qui sont des sources de confort psychologique pour l'individu. La "sécurité ontologique" pourrait être comparée en ce sens à la catégorie du Dasein ("être-au-monde") du philosophe allemand Martin Heidegger. A. Giddens associe étroitement la sécurité ontologique aux facteurs idéationnels, c'est-à-dire à l'influence des idées, des croyances, des valeurs, des traditions, de la culture et d'autres facteurs immatériels sur le comportement humain et les processus sociaux.

La sécurité ontologique de la communauté politique polonaise est donc son identité ou, plus précisément, les éléments adaptatifs de cette identité, c'est-à-dire tout ce qui confère à la communauté politique polonaise un avantage concurrentiel sur les autres communautés. Il s'agit sans aucun doute des éléments de l'identité collective de la personnalité culturelle polonaise, des éléments du tempérament et de la mentalité de l'ethnos polonais, des attitudes et des institutions sociales de l'organisme politique polonais qui soutiennent la reproduction biologique de la population, l'environnement naturel et la reproduction culturelle de la population. Il s'agit sans aucun doute de l'identité de genre, d'une sexualité saine, du mariage, de la famille, de la fécondité. Il faudrait éventuellement discuter de l'appartenance à un clan et du renforcement du patriarcat.

Les facteurs idéologiques menaçants comprennent la relativisation, voire la négation de l'identité sexuelle, la promotion de la perversion sexuelle, la déconstruction du mariage au profit de la permissivité sexuelle, la déconstruction de la famille au profit de l'individualisme combiné à la pornographisation de la culture ("culture de l'onanisme" au lieu de "culture de la famille"), la déconstruction de la fécondité au profit de l'avortement. L'idéologie kitsch des "valeurs familiales" sentimentales (famille nucléaire au lieu de clan), de "l'amour romantique" (famille comme histoire d'amour au lieu de famille comme institution) et de "l'égalité entre les hommes et les femmes" (chaos égalitaire au lieu d'intégration hiérarchique autour d'un facteur solaire) devrait être soumise à une analyse critique.

Un débat rationnel

Les positions des cercles politiques qui, en Pologne, imposent avec une grande intensité des idéologies biologiquement, socialement et culturellement en décomposition, devraient être considérées comme non pertinentes ou même "superficielles", souvent qualifiées avec mépris de "moralité". Il est vrai que le débat sur la valeur de la vie, l'humanité, l'identité, le genre, le mariage, la famille et la fertilité a été détourné par des cercles qui tentent d'exercer une pression émotionnelle et qui utilisent des arguments idéologiques intersubjectifs non convaincants - catholiques d'une part et libéraux d'autre part ; le problème est que pour une personne qui ne connaît pas une religion particulière, les arguments se référant à cette religion sont sans valeur, tout comme pour une personne qui ne connaît pas l'idéologie libérale, les appels aux "droits de l'homme" et autres superstitions similaires n'ont aucune force de persuasion - tout ce qui reste aux participants à un tel échange de vues est une tentative de "faire taire" l'adversaire.

Cela ne signifie pas qu'un débat sur les valeurs existentielles susmentionnées pour la communauté politique soit sans fondement et impossible. Le plan d'un tel débat rationnel est constitué par les catégories de la sécurité nationale, de l'intérêt national, des valeurs et des biens existentiels, de la sécurité ontologique, etc. Ainsi, Grzegorz Braun a raison lorsqu'il propose d'inclure la défense de la Pologne contre l'avortement, l'euthanasie et la promotion des déviations sexuelles parmi les objectifs de la politique de sécurité nationale. Dans la lignée des considérations de J. Kukułka, on devrait même les inclure parmi les objectifs existentiels de la communauté politique et affirmer que la neutralisation de ces menaces est une question d'intérêt national.

Il est toutefois étonnant qu'elles ne soient pas considérées comme telles par les acteurs de la scène politique polonaise, tels que le parti Bezpieczna Polska (= Safe Poland) dirigé par Leszek Sykulski, qui se réfèrent précisément à la catégorie de la "sécurité ontologique" dans leur programme. Il est tout à fait incompréhensible que le chapitre du programme du parti susmentionné consacré à la sécurité ontologique contienne une déclaration sur la "neutralité de l'État en matière de vision du monde".

Les auteurs mêmes du concept de "sécurité ontologique", A. Giddens et surtout B. J. Steele, soulignent son lien avec la politique idéologique. De telles considérations sont en fait déjà enracinées dans la sociologie depuis des décennies, qu'il s'agisse de "L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme" (1905) de Max Weber (1864-1920), du concept de "valeurs asiatiques" plus proche de notre époque du Premier ministre malaisien Mahathir bin Mohammad et du Premier ministre singapourien Lee Kuan Yew (photo), ou les réflexions déjà contemporaines sur les valeurs et la signification du néoconfucianisme (qui est l'équivalent chinois du conservatisme - meilleur que le conservatisme européen, parce qu'il est dépourvu d'éléments individualistes).

Il est donc tout aussi possible de débattre de la valeur de certaines religions, idéologies, visions du monde, traditions et institutions, qui offrent ou non des possibilités de répondre aux besoins d'un corps politique donné. Comme le reconnaissent aujourd'hui la psychologie sociale et la sociologie de la culture, l'identité se caractérise autant par la continuité que par la mutabilité. Comme le soulignent les défenseurs du traditionalisme tels que Julius Evola, il faut donc faire un "choix de la tradition" conscient et rationnel. Une communauté politique qui abdique son "choix de la tradition" renonce à contrôler les variables sur la base desquelles une menace existentielle peut naître pour elle.

Par ailleurs, pour ceux qui sont conscients de l'importance de l'identité (sécurité ontologique) pour la vitalité de l'organisme politique, on pourrait suggérer d'étendre la réflexion aux sources de l'idéo-toxification démo-libérale actuelle. Aujourd'hui, ce ne sont pas la Chine, la Russie ou le Belarus qui tentent de forcer la Pologne à légaliser l'avortement et la perversion sexuelle, mais les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne et la France, ainsi que l'ONU, l'OTAN et l'UE qu'ils dirigent. C'est également uniquement à partir des centres occidentaux et par le biais de canaux occidentaux (tels que les plateformes de médias sociaux) que la propagande de la permissivité et de la déconstruction des institutions sociales fonctionnelles afflue aujourd'hui en Pologne.

Il est donc nécessaire d'identifier les sources de menaces pour la sécurité ontologique de la Pologne, d'identifier les canaux de leur influence, puis de limiter l'influence menaçante des premières en éliminant les seconds. L'intervention bravache de Grzegorz Braun avec un extincteur nous permet d'espérer qu'il sera capable de réfléchir dans ce domaine, qu'il sera ouvert au dialogue et qu'il ne manquera pas de force de caractère pour au moins articuler les menaces et stigmatiser leurs sources.

Ronald Lasecki

Publié à l'origine dans Chrobry Szlak, décembre 2023

Soutenez mon travail d'analyse: https://zrzutka.pl/xh3jz5

19:19 Publié dans Définitions, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sécurité nationale, définition, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 18 février 2024

Marx : penseur de la libre communauté et de l'individualité selon Diego Fusaro

Marx: penseur de la libre communauté et de l'individualité selon Diego Fusaro

Recension de: Marx: Pensador de la individualidad comunitaria libre de Diego Fusaro (Letras Inquietas, La Rioja, España, 2024)

Carlos X. Blanco

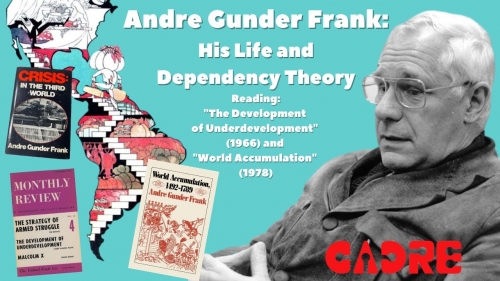

Débarrasser Marx du "marxisme" semble être une tâche ardue. Une grande partie des interprétations qui ont suivi la mort du philosophe et révolutionnaire se sont écartées de la voie principale qu'il avait ouverte. Certes, Karl Heinrich Marx lui-même est en partie responsable de cette déviation, lui qui, enfant d'une époque, n'a pu éviter toute une imprégnation environnementale. Marx s'est retrouvé avec toute une série de "-ismes" qui ont gâché la nouveauté radicale et entamé l'acuité de sa pensée. Le philosophe de Trèves n'était pas, en ce sens (et de son propre aveu), un marxiste. Il le savait, et pourtant il "laissait faire". Il a laissé son ami Friedrich Engels compléter son héritage, et a mis en ordre ad libitum les parties inachevées et fragmentairement élaborées. Pire encore, le troisième de la dynastie des dirigeants politico-intellectuels d'un mouvement déjà appelé "marxisme", à savoir Karl Kautsky, a approfondi les préjugés et les imprégnations de l'environnement.

L'un de ces biais et l'une de ces contaminations propre à l'époque était le positivisme évolutionniste. La philosophie de Marx a été considérée comme une "théorie" de l'évolution des modes de production, que la social-démocratie allemande et le stalinisme soviétique ont compris de manière linéaire, déterministe, rigide et quasi-naturaliste. Le rôle volontariste du sujet révolutionnaire, le prolétariat, a été réduit au minimum, comme un simple spectateur qui n'a qu'à suivre la tendance inexorable du capitalisme vers son propre effondrement.

Un autre biais du "marxisme", et pas tellement de Marx lui-même, concerne le soi-disant matérialisme. Fusaro, comme son maître Costanzo Preve, insiste dans ses livres sur le fait que Marx a été victime d'une sorte de malentendu. Comme la psychanalyse nous l'a déjà montré, c'est parfois l'auto-compréhension qui est la pire. On ne peut pas juger un auteur sur la base des jugements qu'il porte sur sa propre œuvre et ses propres théories.

Ce qui est curieux, c'est que cette circonstance, que Marx lui-même n'ignorait pas - des décennies avant l'apparition de la psychanalyse -, il ne l'a pas su ou n'a pas pu se l'appliquer à lui-même. Marx se décrivait comme un matérialiste, comprenant le terme plutôt comme un synonyme de "scientifique". À bien des égards, l'auteur se déclarait matérialiste d'une manière purement métaphorique: de même que la science newtonienne n'était pas une spéculation gratuite sur la nature, mais une connaissance réelle en son temps (science stricte à l'apogée du 18ème siècle et paradigme de la physique jusqu'à la fin du 19ème siècle), le matérialisme historique, par analogie, se voulait une science stricte dans le domaine difficilement contrôlable et prévisible de l'histoire de l'humanité.

Face à l'utilisation purement métaphorique du terme "matérialisme", qui a causé tant de destructions intellectuelles entre les mains d'Engels, de Lénine et de Gustavo Bueno, Fusaro défend dans ce livre la proposition de Preve: considérer Marx comme le dernier grand représentant de la tradition idéaliste allemande. Le cycle des grands métaphysiciens partis de l'idéalisme transcendantal kantien (Fichte, Schelling et Hegel) s'achève avec Marx, qui ne se contente pas de retourner Hegel, de le mettre "à l'envers", en conservant une prétendue méthode dialectique et en remplaçant la vision idéaliste par une vision matérialiste, dans laquelle l'économie détermine "en dernière instance" la superstructure (les idées et les valeurs d'une formation sociale). Ce n'est pas ainsi que les choses se passent. La vision dialectique du monde commence avec Fichte, qui comprend l'ego comme une activité. L'idéalisme de Fichte, dont Hegel et Marx se sont principalement inspirés, n'est pas un "mentalisme". Ce "moi" n'est pas un reflet contemplatif ou spéculatif du monde: ce "moi" est un transformateur du monde. L'infrastructure (économie et technologie, principalement) n'est rien chez Marx si elle n'est pas comprise comme un ensemble de systèmes d'action qui travaillent et retravaillent un monde largement humanisé, pour le meilleur et pour le pire.

Mais le texte qui fait l'objet de la présente étude se concentre principalement sur le problème de la Communauté. Marx est, après Hegel, le grand penseur de la Communauté. Il n'y a pas d'homme libre s'il n'y a pas de véritable Communauté. Contrairement à ce que nous montre la version libérale, à savoir une idée de l'homme atome qui ne peut être lié à l'autre que par le contrat, Marx sait (à la manière aristotélicienne et hégélienne) que sans Communauté il n'y a pas d'homme vraiment libre. Ce n'est pas du totalitarisme, c'est du communautarisme.

Il n'y a pas de meilleure façon d'étudier Marx que d'aller main dans la main avec Fusaro.

Source: https://www.letrasinquietas.com/marx-pensador-de-la-indiv...

17:19 Publié dans Livre, Livre, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : karl marx, diego fusaro, livre, marxisme, théorie politique, philosophie, philosophie politique, politologie, sciences politiques |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 08 février 2024

Mythe et sédation démocratique

Mythe et sédation démocratique

Adriano Segatori

Source: https://electomagazine.it/il-mito-contro-la-sedazione-democratica/

Il existe un gros volume - 738 pages pour être précis - qui mérite d'être étudié, et pas seulement lu. Il a été écrit par Francesco Germinario et s'intitule Totalitarianismo in movimento (Le totalitarisme en mouvement).

Le résumer serait une tâche titanesque, mais je pense qu'il est nécessaire de s'attarder sur un point. La fonction du mythe comme dispositif de rupture d'une vision de l'Histoire comprise comme une succession rationnelle d'événements prédestinés à l'intérieur d'un processus prédéfini et, essentiellement, rationnel et, pourrait-on dire, scientifico-matérialiste.

Le résumer serait une tâche titanesque, mais je pense qu'il est nécessaire de s'attarder sur un point. La fonction du mythe comme dispositif de rupture d'une vision de l'Histoire comprise comme une succession rationnelle d'événements prédestinés à l'intérieur d'un processus prédéfini et, essentiellement, rationnel et, pourrait-on dire, scientifico-matérialiste.

En partant de Sorel, en passant par Gramsci, Lénine, Schmitt, Hitler, Mussolini et d'autres - avec les distinctions naturelles et les clarifications évidentes - tous les penseurs arrivent à la même conclusion, en identifiant le point essentiel du mythe dans la production de deux actions importantes: la mobilisation des masses et le décisionnisme d'un leader charismatique.

Contre une démocratie représentative qui prive le peuple de tout protagonisme politique, à l'exception de celui, fictif et peu concluant, du cirque électoral ou, pire encore, comme à l'époque contemporaine, qui confisque même le droit à la vie privée et à la liberté d'expression; contre une démocratie "discutidora" et chaotique - pour reprendre l'expression de Donoso Cortés - qui s'auto-suffit dans le procéduralisme et le bureaucratisme, ainsi que dans les médiations épuisantes entre des partis politiques uniquement intéressés par leurs propres positions et la défense de leurs propres intérêts; contre une démocratie en proie à l'hésitation et à l'incertitude provoquées par les enchevêtrements administratifs et les formalismes réglementaires, contre cela et surtout contre l'enfermement de l'Histoire dans une voie binaire de prévisibilité et de rationalité, la réanimation d'un mythe, et son incarnation dans une personnalité évocatrice qui décide de son pouvoir politique, détermine l'arrachement à ce qui est considéré comme acquis et l'ouverture vers une réalité nouvelle et inattendue.

L'activation du mythe s'accompagne d'une "radicalisation de la dialectique" : finis les compromis, les médiations, les négociations. L'ennemi est identifié de manière schmittienne et, dans la mobilisation des masses, la souveraineté du peuple est établie.

La superstition de l'argument est remplacée par la foi en la volonté, et l'autre superstition, celle d'un progrès pacifiste et apprivoisé, mais aussi anesthésiant et donc violent de manière déguisée, est ainsi brisée.

Pourquoi tous les principaux penseurs politiques cités dans l'essai - à l'exception d'un contingent marxiste en désaccord avec cette perspective - n'ont-ils pas envisagé la possibilité d'une rectification vitaliste de la démocratie de l'intérieur de ses appareils ? Tout simplement parce que la démocratie, dans sa genèse même, est porteuse d'indolence sociale, de paresse morale, d'affaiblissement de tout élan vital. La démocratie apprend au peuple la résilience face aux décisions du pouvoir, et c'est pourquoi elle veille toujours à endormir, à soumettre les masses bruyantes et contestataires.

Face à une démocratie qui a toujours le ton monotone de la narration rassurante et hypnotique de l'Histoire, le mythe politique "ne s'attache pas à la narration, mais à l'action". Il ne s'intéresse pas à la gestion et au maintien du présent, mais veut et prétend construire un avenir, selon ses propres principes et sa propre vision.

Germinario cite la pensée de Caillois selon laquelle "le mythe appartient par définition au collectif, il justifie, soutient et inspire l'existence et l'action d'une communauté". C'est pourquoi la démocratie se divise - vax/novax, gauche/droite, etc. - parce qu'elle a peur de la communauté et qu'elle est terrifiée par la possibilité d'une renaissance du mythe, comme ce fut le cas avec le "fascisme [qui] a réussi à retravailler et à fusionner des thèmes de gauche et de droite [dans] une vision mythique de la politique". Pour savoir pourquoi les choses se sont passées ainsi, posez directement la question à la démocratie.

16:41 Publié dans Livre, Livre, Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : démocratie, théorie politique, politologie, sciences politiques, livre, totalitarisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Weimerica ? - Carl Schmitt sur l'État de droit

Weimerica ? - Carl Schmitt sur l'État de droit

Tom Sunic

Source: https://www.theoccidentalobserver.net/2024/02/02/weimerica-carl-schmitt-on-the-rule-of-law/

Le système libéral aime se parer de l'étiquette "État de droit", suggérant implicitement que d'autres systèmes de croyance, d'autres États ou îlots d'États non libéraux à travers l'histoire fonctionnent uniquement comme des entités sans foi ni loi violant la liberté de leurs citoyens. Ce n'est pas le cas. Depuis des temps immémoriaux, les États du monde entier, même les pires tyrannies, ont eu recours à des politiques législatives pour prononcer un verdict contre des opposants politiques ou des criminels de droit commun. Le problème n'est pas de savoir si ces États ou îlots d'États illibéraux sont/étaient justes ou injustes ; le problème est plutôt le choix correct ou incorrect des mots et l'interprétation subséquente de ces mots par les détracteurs ou les partisans de ces États.

Par exemple, les législations de l'Europe de l'Est communiste et de l'Union soviétique contenaient des structures constitutionnelles détaillées couvrant tous les aspects de la vie des citoyens. Il en va de même pour le fascisme en Italie et le national-socialisme en Allemagne (1922-1945), dont les dirigeants considéraient les lois de leur pays comme bien plus respectueuses de la liberté que les lois du système libéral. Dans l'Amérique contemporaine, sous le couvert de l'expression grandiloquente de "l'État de droit", le pouvoir judiciaire tend de plus en plus à glisser vers un légalisme excessif - la guerre sous n'importe quel autre nom - qui conduit tôt ou tard à des perturbations administratives susceptibles de déclencher des troubles civils. Actuellement, ce processus de lawfare peut être observé dans le système judiciaire américain, comme l'illustrent les nombreux actes d'accusation contre l'ancien président Donald Trump, la croisade de Letitia James contre VDARE, le procès de Charlottesville, et bien d'autres choses encore. De plus, les procès quasi soviétiques contre des milliers de manifestants du Capitole du 6 janvier battent leur plein, les accusés devenant des sujets aux noms mal définis et souvent abstraits (émeutiers ?, intrus?, insurgés?, terroristes? ...ou combattants de la liberté!?). Il faut souligner que la salve d'accusations mutuelles, de charges criminelles et de contre-accusations de l'équipe juridique de Trump contre les procureurs locaux parrainés par le gouvernement américain et les avocats activistes qui détestent Trump comme Robert Kaplan n'est pas une caractéristique inhérente au système américain. Pas du tout. En fait, l'hyper-juridisme manifeste aux États-Unis, qui frôle de plus en plus l'anarchie administrative, représente l'essence même de la dynamique historique du système libéral [i].

Par exemple, les législations de l'Europe de l'Est communiste et de l'Union soviétique contenaient des structures constitutionnelles détaillées couvrant tous les aspects de la vie des citoyens. Il en va de même pour le fascisme en Italie et le national-socialisme en Allemagne (1922-1945), dont les dirigeants considéraient les lois de leur pays comme bien plus respectueuses de la liberté que les lois du système libéral. Dans l'Amérique contemporaine, sous le couvert de l'expression grandiloquente de "l'État de droit", le pouvoir judiciaire tend de plus en plus à glisser vers un légalisme excessif - la guerre sous n'importe quel autre nom - qui conduit tôt ou tard à des perturbations administratives susceptibles de déclencher des troubles civils. Actuellement, ce processus de lawfare peut être observé dans le système judiciaire américain, comme l'illustrent les nombreux actes d'accusation contre l'ancien président Donald Trump, la croisade de Letitia James contre VDARE, le procès de Charlottesville, et bien d'autres choses encore. De plus, les procès quasi soviétiques contre des milliers de manifestants du Capitole du 6 janvier battent leur plein, les accusés devenant des sujets aux noms mal définis et souvent abstraits (émeutiers ?, intrus?, insurgés?, terroristes? ...ou combattants de la liberté!?). Il faut souligner que la salve d'accusations mutuelles, de charges criminelles et de contre-accusations de l'équipe juridique de Trump contre les procureurs locaux parrainés par le gouvernement américain et les avocats activistes qui détestent Trump comme Robert Kaplan n'est pas une caractéristique inhérente au système américain. Pas du tout. En fait, l'hyper-juridisme manifeste aux États-Unis, qui frôle de plus en plus l'anarchie administrative, représente l'essence même de la dynamique historique du système libéral [i].

Quis judicabit? - qui prend la décision juridique finale?

La similitude frappante entre le système judiciaire américain actuel et le système judiciaire semi-anarchique de l'Allemagne de Weimar, qui avait entraîné des troubles civils incessants et des assassinats politiques en série, a été observée par Carl Schmitt dans ses nombreux articles critiques publiés de 1933 à 1944 dans les revues juridiques de l'Allemagne nationale-socialiste. L'étude de l'œuvre juridique de Carl Schmitt doit cependant tenir compte de plusieurs points, lesquels doivent focaliser notre attention. La langue anglaise n'a pas d'équivalent pour le substantif allemand composé "Rechtsstaat" (État de droit), un substantif qui a sa réplique verbale et conceptuelle exacte dans toutes les langues d'Europe continentale (état de droit, pravna država, stato di diritto, právní stat, etc.) Au lieu de cela, les juristes américains/britanniques recourent à une expression plus générale telle que "l'État de droit" ou "l'État constitutionnel" - des termes qui ne véhiculent pas la même signification spécifique que le "Rechtsstaat" allemand. L'expression que j'utilise dans mes traductions des citations de Schmitt, à savoir "État de droit", est peut-être la plus proche du substantif allemand original "Rechtsstaat".

Deuxièmement, il faut garder à l'esprit que Schmitt, qui est souvent cité aujourd'hui par des dizaines d'universitaires traditionalistes américains et européens contemporains, d'intellectuels et d'activistes de l'Alt-Right ou de la Nouvelle Droite, n'était pas seulement un expert juridique et un politologue renommé, mais aussi un érudit multilingue qui s'interrogeait constamment sur la signification des concepts politiques et sur leurs distorsions sémantiques par les diverses classes politiques dirigeantes en Europe et aux États-Unis. L'expression "fake news" n'existait pas de son vivant, mais Schmitt était parfaitement conscient du jargon juridique truqué utilisé par les juges libéraux. Malgré sa sympathie ouverte pour le national-socialisme et le fascisme, il vaut la peine d'examiner la pertinence de ses articles, en particulier lorsqu'il s'agit d'évaluer les systèmes juridiques actuels des États-Unis et de l'Union européenne dans le cadre du droit international. Dans son article au sous-titre élogieux "L'État national-socialiste est un État juste", il écrit :

Deuxièmement, il faut garder à l'esprit que Schmitt, qui est souvent cité aujourd'hui par des dizaines d'universitaires traditionalistes américains et européens contemporains, d'intellectuels et d'activistes de l'Alt-Right ou de la Nouvelle Droite, n'était pas seulement un expert juridique et un politologue renommé, mais aussi un érudit multilingue qui s'interrogeait constamment sur la signification des concepts politiques et sur leurs distorsions sémantiques par les diverses classes politiques dirigeantes en Europe et aux États-Unis. L'expression "fake news" n'existait pas de son vivant, mais Schmitt était parfaitement conscient du jargon juridique truqué utilisé par les juges libéraux. Malgré sa sympathie ouverte pour le national-socialisme et le fascisme, il vaut la peine d'examiner la pertinence de ses articles, en particulier lorsqu'il s'agit d'évaluer les systèmes juridiques actuels des États-Unis et de l'Union européenne dans le cadre du droit international. Dans son article au sous-titre élogieux "L'État national-socialiste est un État juste", il écrit :

L'existence d'un "Rechtsstaat" [c'est-à-dire un État de droit] dépend d'une propriété spécifique que l'on attribue à ce mot ambigu et aussi de la mesure dans laquelle un Rechtsstaat se rapproche d'un État juste. Le libéralisme du 19ème siècle a donné à ce terme une signification spécifique, transformant ainsi le Rechtsstaat en une arme politique dans sa lutte contre l'État. Quiconque utilise cette expression doit préciser exactement ce qu'il entend par là et en quoi son Rechtsstaat diffère du Rechsstaat libéral, ainsi qu'en quoi son Rechtsstaat devrait être national-socialiste, ou d'ailleurs tout autre type de Rechtsstaat [ii].

Compte tenu de la surutilisation généralisée de l'expression "État de droit", il ne faut pas s'étonner que cette expression ne soit plus guère crédible. "En ce sens, écrit Schmitt, le libéralisme s'est efforcé au cours du siècle dernier de présenter tout État non libéral, qu'il s'agisse d'une monarchie absolue, d'un État fasciste, d'un État national-socialiste ou bolcheviste, comme un État non régi par le droit (Nicht-Rechtsstaat) ou comme un État injuste ou sans loi (Unrechtsstaat) [iii]. "En outre, le système libéral, comme le soulignent inlassablement ses partisans, est établi comme une construction sociale à deux niveaux avec une division nette entre l'appareil d'État et une personne privée. L'hypothèse sous-jacente est qu'une telle division est le meilleur moyen d'empêcher la montée d'un État puissant et d'un dirigeant dictatorial. L'État libéral, selon les théoriciens libéraux, doit uniquement jouer le rôle de "veilleur de nuit" occasionnel, sans jamais s'immiscer dans la sphère privée de l'individu :

Cette nature à deux niveaux explique le cadre constitutionnel à deux niveaux typique du Rechtsstaat bourgeois. Les droits et libertés fondamentaux garantis par l'État libéral-démocratique et son système constitutionnel sont essentiellement des droits de la personne privée. Pour cette seule raison, [ces droits] peuvent être considérés comme "apolitiques". L'État libéral et le cadre constitutionnel reposent sur une opposition simple et directe entre l'État et la personne privée. Ce n'est que sur la base de ce contraste qu'il est naturel et utile de s'efforcer de créer tout l'édifice des protections et facilités juridiques afin de protéger une personne privée sans défense, pauvre et isolée contre le puissant Léviathan qu'est "l'État". Ce n'est que pour la protection d'un individu pauvre que la plupart de ces mesures de protection juridique, dans ce que l'on appelle le Rechtsstaat, ont un sens. Elles peuvent être justifiées par le fait que la protection contre l'État doit être de plus en plus calquée sur les procédures judiciaires, et plus encore sur la décision d'une autorité judiciaire indépendante de l'État [iv].

Cette nature à deux niveaux explique le cadre constitutionnel à deux niveaux typique du Rechtsstaat bourgeois. Les droits et libertés fondamentaux garantis par l'État libéral-démocratique et son système constitutionnel sont essentiellement des droits de la personne privée. Pour cette seule raison, [ces droits] peuvent être considérés comme "apolitiques". L'État libéral et le cadre constitutionnel reposent sur une opposition simple et directe entre l'État et la personne privée. Ce n'est que sur la base de ce contraste qu'il est naturel et utile de s'efforcer de créer tout l'édifice des protections et facilités juridiques afin de protéger une personne privée sans défense, pauvre et isolée contre le puissant Léviathan qu'est "l'État". Ce n'est que pour la protection d'un individu pauvre que la plupart de ces mesures de protection juridique, dans ce que l'on appelle le Rechtsstaat, ont un sens. Elles peuvent être justifiées par le fait que la protection contre l'État doit être de plus en plus calquée sur les procédures judiciaires, et plus encore sur la décision d'une autorité judiciaire indépendante de l'État [iv].